|

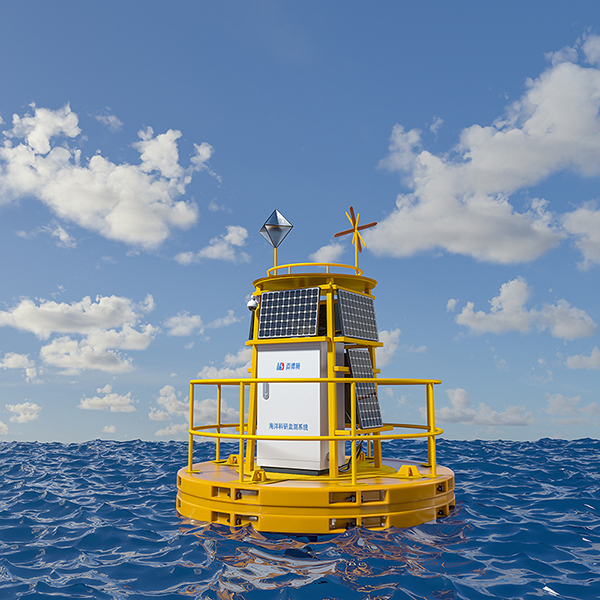

海洋浮标水质监测站长期部署于开阔海域,台风季节面临强风、巨浪、暴雨及风暴潮的多重威胁,易出现浮标移位、设备损坏、数据中断等问题,甚至导致浮标失联或沉没。为降低台风影响,需建立 “事前预防、事中监控、事后恢复” 的全周期应对体系,结合浮标结构特性与海洋环境特点,采取针对性措施,确保浮标安全与监测数据连续性,最大限度减少台风造成的损失。

台风来临前的预防与加固是保障浮标安全的核心环节。需建立台风预警联动机制,实时关注气象部门发布的台风路径、强度及影响范围预警信息,在台风登陆前 72 小时启动应急准备。首先开展浮标结构加固:检查浮标主体与锚系系统(如锚链、沉块)的连接强度,对松动的锚链螺栓进行紧固,若锚链存在磨损、锈蚀(如磨损量超过直径的 10%),需提前更换或加装防磨衬套;对浮标上的监测设备(如水质传感器、数据采集器)进行固定,使用加固支架或绑扎带将设备与浮标平台连接,避免设备因颠簸脱落,同时为易受冲击的设备(如光学传感器)加装防护外壳,减少巨浪撞击造成的损伤。 其次优化浮标部署与参数设置:对于位于台风路径直接影响区域的浮标,若条件允许,可通过船只牵引将浮标临时转移至避风港或浅海区域(需确保转移后仍能监测关键海域);无法转移的浮标,需调整锚系系统的松弛度,适当放长锚链(通常增加原长度的 10%-20%),提高浮标在巨浪中的缓冲能力,避免锚链因过度绷紧断裂。同时调整浮标数据采集与传输参数:提高数据采样频率(如从 1 小时 / 次调整为 10 分钟 / 次),确保台风期间关键数据(如波浪高度、水质突变)不遗漏;开启数据实时备份功能,将监测数据同步存储至本地硬盘与云端服务器,防止数据丢失;设置设备低功耗模式,关闭非必要功能(如远程控制模块),延长电池续航时间,应对台风期间可能出现的供电中断。 台风期间的实时监控与应急响应是减少损失的关键。需依托远程监控平台,24 小时监测浮标的运行状态,通过浮标搭载的 GPS 定位系统跟踪其位置变化,若浮标出现异常漂移(如 1 小时内漂移超过 1 公里),需判断是否为锚系系统失效,及时记录漂移轨迹,为后续找回浮标提供依据;同时监测设备供电状态(如电池电压、太阳能板充电效率)与数据传输情况,若出现供电电压过低或数据传输中断,需尝试通过远程指令重启设备,恢复数据传输。 针对台风期间的恶劣环境,需启动设备保护机制:当监测到海面风速超过浮标设计耐受上限(通常为 12 级风)或波浪高度超过 5 米时,自动关闭采样系统(如停止水样抽取),防止大量海水涌入设备内部造成短路;水质传感器若具备自动回收功能,可远程控制将传感器收回至浮标内部防护舱,避免传感器长时间暴露在巨浪中;数据采集器需开启故障自诊断功能,当检测到设备异常(如电流过大、温度过高)时,自动切断故障模块电源,防止故障扩大影响其他部件。 台风过后的修复与恢复是快速恢复监测的重要环节。台风登陆后 24 小时内,待海面风浪减弱(风速降至 6 级以下),立即组织船只前往浮标部署区域开展现场勘查。首先检查浮标整体状态:确认浮标主体是否完好(如有无破损、进水),锚系系统是否断裂(若锚链断裂,需通过 GPS 定位寻找浮标位置),沉块是否移位,对受损部件(如破损的浮标外壳、断裂的锚链)进行标记与记录,制定修复方案。 其次开展设备检修与数据恢复:逐一检查水质传感器、数据采集器等设备的外观与功能,清理设备表面附着的杂物(如海藻、泥沙),测试传感器检测精度(如用标准溶液校准 pH、溶解氧传感器),若传感器出现损坏(如电极破裂、光学镜片划伤),需现场更换备用设备;检查数据存储情况,读取本地硬盘中的监测数据,与云端备份数据进行比对,补传台风期间未成功传输的数据,确保数据完整性。对于受损严重无法现场修复的浮标,需将其牵引至岸边进行全面检修,更换老化、损坏的部件(如电池、电路板),待检修完成后,重新部署至原监测点位,恢复正常监测。 此外,台风后的总结与预案优化是提升应对能力的重要补充。每次台风过后,需对浮标受损情况、应对措施效果进行复盘,分析未达预期的环节(如锚系系统仍断裂、数据传输中断时间过长),查找原因(如锚链材质强度不足、远程重启功能失效),针对性优化应对预案,如更换更高强度的锚链材质、升级设备远程控制模块;同时更新浮标设备台账,记录各部件的使用年限与受损情况,建立易损部件(如传感器防护外壳、锚链衬套)的备用库存,确保下次台风前能快速更换,提升浮标应对台风的能力。 总之,海洋浮标水质监测站应对台风季节需构建 “预防 - 监控 - 恢复” 的完整体系,通过事前加固、事中监控、事后修复,最大限度保障浮标安全与数据连续性。只有结合台风特点与浮标特性,不断优化应对措施,才能有效降低台风对浮标监测系统的影响,为海洋环境监测提供持续可靠的数据支撑。

|